智永禪師的「退筆塚」

Share

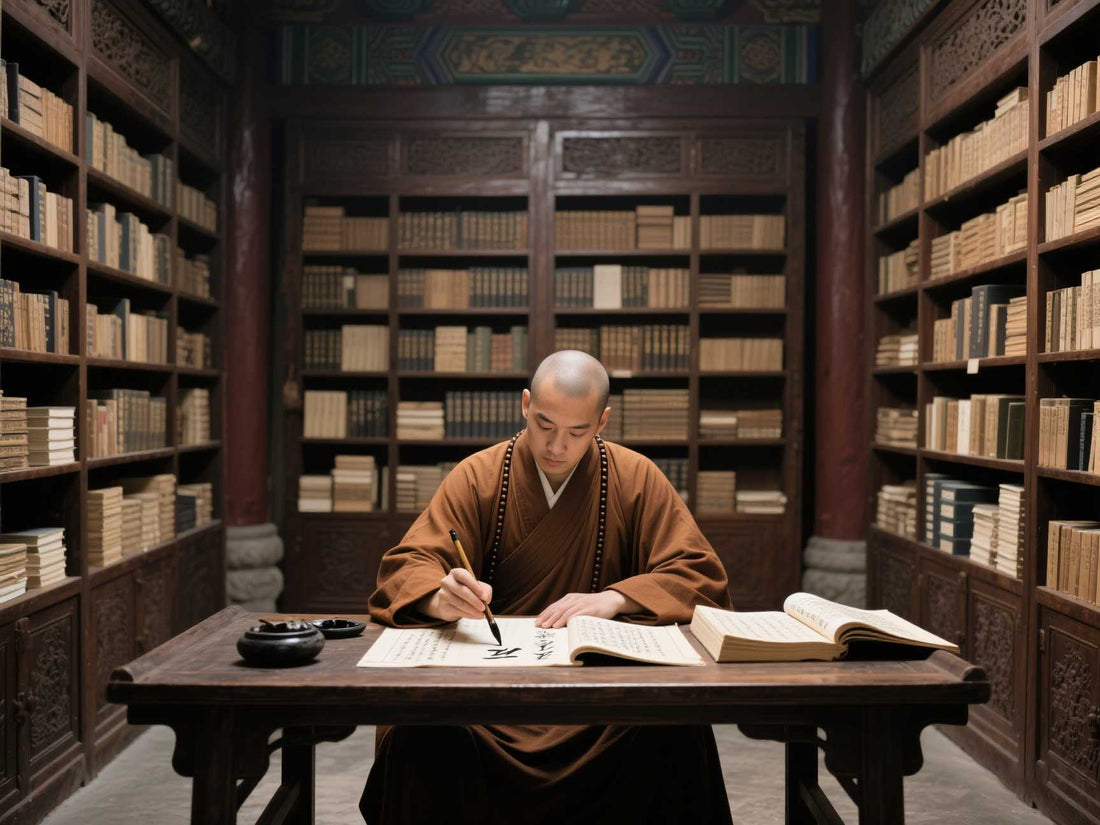

閉關苦練的執著

智永(王羲之七世孫)出家後隱居吳興永欣寺,立誓「書不成,不出寺閣」。他每日臨帖練字,晨起磨墨至深夜,堅持三十年不輟,禿筆積滿十餘簏(每簏可容數十斤),堆疊如小山。相傳其閉關期間專注至極,連寺門門檻被求字者踏損,後改以鐵皮包裹,稱「鐵門限」。

退筆塚的由來

智永對廢筆深懷敬意,將積攢的十簏禿筆埋於寺前空地,堆土成冢並立碑銘刻。此舉被後世稱為「退筆塚」,成為書法勤勉的象徵。史料記載埋筆處曾有石碑刻「退筆塚,僧智永立」,文人墨客多前往憑弔。

文化啓示

-

技藝精進的哲學

智永以「退筆塚」詮釋「量變致質變」的規律,其晚年告誡求教者:「習字無捷徑,唯勤學如張芝染池、先祖練筆」。 -

藝術與修行的融合

作為禪僧,他將書法視為修行法門,通過三十年靜心臨古,最終楷草兼善,被譽為「隋唐書法承前啟後者」。

歷史迴響

「退筆成冢」典故與懷素「筆冢」並稱,後世文人常以此自勉。宋代蘇軾曾評:「智永得右軍骨,退筆如山未足珍」,既肯定其苦功,亦點出超越技法之境。

此故事不僅是書法史佳話,更揭示了藝術追求的核心精神:以敬畏之心磨礪技藝,以歲月沉澱鑄就風骨