端午溯古:從屈原傳説到文化符號

Share

一、端午起源:多重傳説的文化疊層

關於端午節起源最廣爲人知的説法與屈原(約公元前340-前278年)相關。據《史記·屈原賈生列傳》記載,這位楚國大夫因政治理想破滅,在五月初五投汨羅江自儘。當地百姓劃船打撈無果,遂向江中投擲飯團防止魚蝦噬咬其體,後演變爲粽子習俗。值得注意的是,端午節的起源還存在伍子胥説(吳越地區)、曹娥救父説(會稽地區)等不同版本,反映了中國地域文化的多樣性。

考古髮現顯示,早在屈原之前,長江流域已有五月驅疫的祭祀傳統。東漢應劭《風俗通義》記載:"五月五日,以五彩絲繫臂,闢兵及鬼,令人不病瘟。"説明端午節融合了先秦時期的夏至節俗與陰陽五行觀唸。

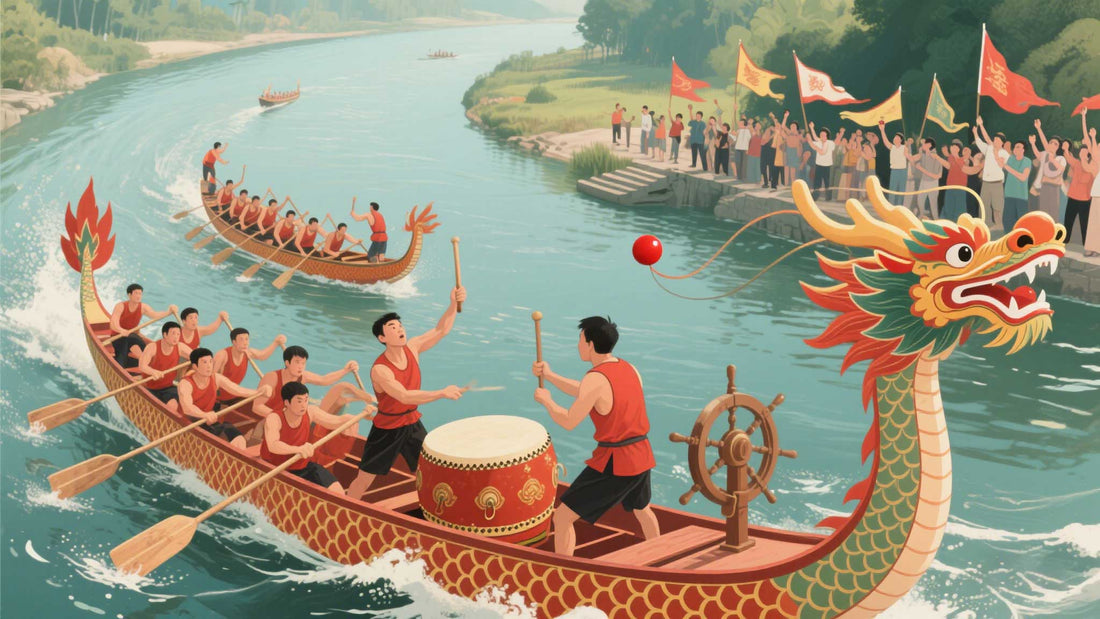

二、龍舟競渡:從祭祀儀式到全民狂歡

賽龍舟作爲端午節核心活動,其演變過程頗具象徵意義:

祭祀階段:早期龍舟帶有明顯的巫術色彩,《荊楚歲時記》載"五月五日競渡,俗爲屈原投汨羅日,傷其死所,故命舟楫以拯之"。

競技階段:唐代開始出現專業性比賽,張建封《競渡歌》描繪:"鼓聲三下紅旗開,兩龍躍出浮水來。棹影斡波飛萬劍,鼓聲劈浪鳴千雷。"

現代傳承:2010年廣州亞運會首次將龍舟列爲正式比賽項目。當代龍舟製作保留傳統工藝,如廣東"坤甸木"龍舟需經選木、祭神、開料等18道工序。

三、詩詞中的端午意象

曆代文人創作的端午詩詞構成獨特文化景觀:

1. 杜甫《端午日賜衣》

"宮衣亦有名,端午被恩榮。細葛含風軟,香羅疊雪輕。"

通過禦賜夏衣的細節,展現唐代宮廷端午禮儀,葛佈與香羅的意象暗合"端午啟夏"的時令特徵。

2. 蘇軾《浣溪沙·端午》

"彩線輕纏紅玉臂,小符斜掛綠雲鬟。佳人相見一千年。"

詞中"彩線""小符"對應《荊楚歲時記》記載的長命縷習俗,將民俗器物昇華爲愛情信物。

3. 陸遊《乙卯重五詩》

"粽包分兩髻,艾束著危冠。舊俗方儲藥,羸軀亦點丹。"

記錄南宋時期藥俗文化,艾草、朱砂等物象構成古代公共衛生實踐的生動切片。